Siebter Abschnitt: Butzenscheibenromantik und Neues Reich

Je moderner im Sinne des 19. Jahrhunderts die Zeitumstände sich darbieten, desto deutlicher nimmt der Wunsch des lesenden Publikums zu, Geschichten aus alter Zeit geboten zu bekommen, und wer unter den Literaten geschickt und selber willens ist, sich mit dem Mittelalter zu befassen, hat Hochkonjunktur und nützt sie weidlich aus. Dies geht einher mit einem Anschwellen der Produktion von Historiengemälden, mehr oder weniger detailgetreu in der Abbildung mittelalterlicher oder frühneuzeitlicher Straßenbilder, in Nürnberg vor allem vertreten von den Brüdern Paul und Lorenz Ritter, die noch bei Heideloff gelernt hatten, exakte Abzeichnungen von Architekturdetails anzufertigen, und damit für viele Kollegen, auch historistische Architekten, die Muster lieferten.1 In dieser künstlerischen Umgebung nimmt sich auch der Blumenorden, zum Teil durch Produktion von Mitgliedern, zum Teil durch Heranziehen von Publikumslieblingen zu Ehrenmitgliedern, dieser Traumwelt an. Daneben halten sich Beispiele klassizistischer Literaturauffassung, treten neuartige Proben exotischer Themen aus dem Schatten. Alles dieses wird freilich durch die kriegerischen Verwicklungen von 1864 bis 1871 überlagert, die sich ebenso ins mittelalterliche Gewand einkleiden wie realistisch darstellen oder mit aktuell politischer Stellungnahme aufladen lassen. Zunehmend wird man gewahr, daß in der Verarbeitung der Themenvorgaben sowohl verklärend als auch anklagend verfahren wird: Unterscheidungen zwischen affirmativen und pessimistischen Dichtern fangen an, in den Debatten der Ordensversammlungen eine Rolle zu spielen. Vorläufig aber eint die Parteien noch die Begeisterung über den kaum für möglich gehaltenen militärischen Erfolg und die Reichsgründung — beinahe.

Herr Heinrich saß am Vogelherd

Otto Roquette war ein beliebter Verfasser butzenscheibenromantischer Erzählungen. Kein Passenderer als der am 12. 8. 1844 in den Blumenorden aufgenommene königlich bayerische Forstmeister Karl Friedrich Seippel konnte über Roquettes „Waldmeisters Brautfahrt“ einen Aufsatz liefern. (Seippels eigener Beitrag war „Die wilde Jagd. Wahrheit und Dichtung“ von 1851.) Und von Franz Schrodt gibt es einen „Vortrag über Herr Heinrich Eine teutsche Sage von Otto Roquette gehalten in der öffentlichen Versammlung des pegnesischen Blumenordens zu Nürnberg am 13t Maerz 1854. im Saale des Gasthauses zum rothen Roß.“: „Otto Roquette der bekannte Dichter des anmuthigen Märchen, Des Waldmeisters Brautfahrt und des geschichtlichen Heldengedichts ,Der Tag von Sct. Jacob’ hat uns in der vorliegenden Sage ,Herr Heinrich’ auf deutschen Boden und in die Zeit geführt, zu welcher Deutschland durch äußere und innere Feinde dem Verfalle nahe gebracht, unter dem kräftigen Könige Heinrich I mit dem Beinamen der Finkler wieder zu erstarken, sich zu consolidiren und die ihm nöthige Einheit zu gewinnen begann […]“ Das bedeutet: Der frustrierte Nationalstolz orientierte sich am Alten Reich.

Demgegenüber erscheint es schwer verständlich, mit welcher Begründung (auch wenn es einfach nur an Geld mangelte) der Vorstand die Beteiligung an einem öffentlichen Zeichen des Gedenkens an einen Dichter ablehnte, der gerade solchen Nachromantikern wie Roquette in Berlin lange Zeit als Denkmal seiner selbst und der Jenenser Frühromantik vorbildhaft vor Augen gestanden hatte: „Ein per Majora angenommener Antrag, zu dem für den verstorbenen Dichter Tieck aufzustellenden Denkmale, etwas aus der Ordenskasse beyzutragen, wurde in Folge einer Vermahnung von Seiten des Ordensvorstandes u. vorzüglich des Kassiers gegen eine solche fremdartige und dem Ordenszweck nicht entsprechende Ausgabe wiederum zurückgenommen.“ Waren die eigentlichen Romantiker nicht nationalistisch genug?

Greger sen., der Volksbeglücker, kleidete seine sehr prosaischen Vorschläge zur erneuten Errichtung von Armenkolonien — der erste Versuch dieser Art war schon bei Ingolstadt unternommen worden — in mittelalterliche Romanzenform, genauer gesagt, er parodierte Goethes Ballade „Der Sänger“: „König Max II. zum Landtage 1853. Eine Vision-Romanze.“:

I.

„Was hör’ Ich draussen vor der Thür’

Für süsse Töne hallen?

O rührender Gesang, der Mir

Im Saale soll erschallen!“

Der König sprach’s. Der Page lief.

Der Sänger kam. Der König rief:

„Sing’ uns hier Deine Lieder!“

[…]

IV.

[…] Nun wirken Kräfte aller Art

Für Armenhilf’ zusammen.

In gift’ges Moos, auf Heiden ward

Gestreut der beste Samen.

Und Früchte wuchsen reich heran.

Auf Felsen man selbst erndten kann,

Wenn man sie terrassiret.

Ein jeder Armer wird genährt,

Bekömmt nun Kleid und Wohnung;

Das Eigenthum bleibt unversehrt;

Der Fleiss erhält Belohnung.

Man kann des Lebens sich erfreu’n;

Die Menschen können ruhig sein

Vor Diebstahl, Neid und Hunger.

Die schönsten Häuser sieht man da

Zu Aller Nuzen prunken;

Der Sumpf wird ein Amerika

Vor Blühenreichthum trunken; —

Ein jegliches Gewerb erblüht;

Denn Müssiggang und Laster flieht

In rechtlichem Vereine. […]

Vor dem Hintergrund solcher Kostümierungen hebt sich der nüchterne Sondermann ab, selbst wenn er im Januar 1851 die Jungfrau von Orleans zum Thema wählt: In bewährter Weise gibt er eine historische Übersicht und übersetzt dann ein Gedicht von Casimir Delavigne mit möglichster metrischer Treue. Als Literaturhistoriker im eigentlichen Sinne erweist er sich, als er sich mit Annette von Droste-Hülshoffs Gedicht über das Hospiz auf dem Großen St. Bernhard auseinandersetzt. Am 16. Dezember 1853 beginnt er damit in einer der Wochenversammlungen und vertieft die Betrachtung am 9. Januar 1854, wobei er freilich erst einmal historische Hintergründe und geographische Angaben breit abhandelt, dann aber auf eine zeitgemäße Fragestellung eingeht:

„Auf dem Gebiete der Literatur glänzen in neuester Zeit auch die Namen vieler Frauen. [Er führt u.a. folgende Namen auf:] Bettina v. Arnim, Annette von Droste-Hülshof [sic], Ida v. Hahn-Hahn, Fanny Lewald, Sophie Stieglitz, Caroline Pückler, Johanna Schopenhauer, […], Fanny Tarnow, Luise v. Gall, Hermine von Chezy, Adelheid v. Stolterfoth, […] Daß das Weib ebenso wie der Mann zur Poesie angelegt sey, kann wohl nicht bezweifelt werden, da die Poesie ein allgemein menschliches Erbtheil ist. Auch das ist keine Frage, daß auch Frauen als Schriftstellerin an die Öffentlichkeit treten und die poetische Welt ihres Innern zur allgemeinen Anschauung bringen dürfen. Nur darf man mit Recht erwarten, daß das Weib als Schriftstellerin eben weiblich bleiben u. die Schranken, welches seinem Geschlechte von Natur u. Sitte gezogen sind, nicht überschreite.“

Nun teilt er die Genannten in zwei Gruppen ein, von denen die erste dagegen verstößt, etwa Bettina v. Arnim, die Rachel, die Gräfin Hahn-Hahn, und zitiert Urteile von Literaturhistorikern, welche Annette v. Droste-Hülshoff am höchsten von allen weiblichen Schriftstellern schätzen. „Solch gewichtige und ehrende Urtheile fordern zum Lesen der gepriesenen Gedichte und zur Prüfung der gefällten Urtheile auf. Gerechtfertigt wird es daher auch erscheinen, wenn ich im Nachfolgenden die poetischen Erzeugnisse der Dichterin zum Inhalte eine Vortrages vor dieser […] Versammlung wähle.“ Es folgt eine lange Biographie, dann Nacherzählungen und Beschreibungen unterschiedlicher Gedichte mehrerer Gattungen. Dort findet sich das Urteil: „Dabei aber zeigt sie eine Objectivität der Auffassung, eine Kraft und Keckheit des Ausdruckes und ein dramatisches Leben, daß man sich oft wundern muß, wie das einem weiblichen Talente möglich war.“

Schnerr verwendet den Anlaß des Irrhainliedes von 1854, um eine politische Wunschvorstellung in sagenartiger Form auszusprechen, die in der jetzigen Zeit des Islamismus und der Angst vor diesem einigermaßen kurios anmutet:

Ja wohl: „Glück auf!“ Glück braucht’s in unsern Zeiten,

Wo nichts idyllisch mehr,

Wo Völkermassen ernst und bitter streiten,

Gewaltig, Heer um Heer.

Zwar nicht bei uns; im Osten steht das Wetter,

Das ganz Europa droht,

Ist nicht der Herr der Heere unser Retter,

Lenkt’s nicht sein Machtgebot. —

Die Sage geht! „Es wird’ nicht eher Friede

Auf unserm Erdtheil sein,

Als bis der Türk’, sein Schlachtroß, matt und müde,

Tränkt dort zu Köln am Rhein.“

Wär’s so bestimmt, so mög’s „als Freund,“ sich fügen;

der Sultan ist ja nicht

So orthodox, um andre zu bekriegen,

Aus inn’rer Herrscherpflicht.

Was auch gescheh’. Es steht in Gottes Händen,

Sein Wille muß gescheh’n.

Er wird das Uebel selbst zum Besten lenken,

Zu aller Wohlergeh’n.

Daß es Schnerr so gänzlich unideologisch und realpolitisch egal ist, wer ihn regiert, Hauptsache, das Land hat Frieden, kommt noch von der Gewöhnung an die Zerrissenheit des Alten Reiches. Im Jahr darauf lassen sich andere Ordensmitglieder allerdings sehr loyal zum neuerdings angestammten Herrscherhaus vernehmen:

Sein Daseyn dankt’ der Blumenorden

Einst einem Blumenkranz.

Die Blumen, niemals welk geworden,

Blüh’n noch im vollen Glanz.

Er reicht dem Könige sogar

Den immer frischen Kranz jetzt dar.

Gewunden, ohne Dornen, aus Rosen,

Mit welchen bescheid’ne Vergißmeinnicht kosen,

Von üppichen Immergrün kräftig getragen,

Versucht er, — dem Thron sich zu nahen, — das Wagen.

Erhab’ner König, unter deßen Pflege

Die Kunst, — die Wissenschaft gedeiht,

Es blühe reich auf Deinen Wege

Die Blume der Zufriedenheit!

Erworb’ner Lorbeer-Kranz soll Deine Schläfe schmücken

Und Deine Huld und Gnade uns beglücken.

Ein Myrthen-Kranz gebührt der holden Königin!

Wohl nimmt sie gnädig ihn aus treuen Händen hin!

Es ist das Sinnbild ew’ger Jugend,

der Liebe, Treue, und der Tugend.

Er bleibe grün, wann einst ein Silberstreifen ihn durchzieht,

Er grüne noch, wann Gold auf seinem Grunde glüht!

Die schönsten Blumen sind in unseren Kranz gewunden.

Es sind noch nie erlebte Feierstunden.

Sie sind, — in später Zeit, den Enkeln noch genannt,—

Mit Farben-Schmelz den Herzen eingebrannt.

v.Kreß

Seiler will auch nicht zurückstehen:

Wenn sonst im Schatten dieses Haines

Die Lust und Freude uns durchdrang;

Wenn der Pokal, voll reinen Weines,

Umkreisete im Festgesang:

Da war so wohl uns um das Herz;

Da floh die Sorge, schwieg der Schmerz.

So soll’s in diesen Abendstunden,

Ihr, Pegnitzschäfer! wieder seyn.

Wir haben uns hier eingefunden

Mit Frauen, Liedern und mit Wein.

Und wer nicht liebet diese Drei,

Verdient nicht, daß er bei uns sey.

Doch über Frauen, Lieder, Weine

Geht das erhab’ne Königspaar,

Das im Pegnesischen Vereine

Sich jetzt stellt unsern Blicken dar.

Zu Ihm fühlt sich gezogen hin

der Geist, das Herz im reinsten Sinn.

Denn bei dem Namen: „Max,“ entbrennet

Der Bayern treuerfüllte Brust,

Wie wenn der Sohn den Vater nennet,

Durchdrungen ganz von Kindeslust:

So stimmen froh das Lied wir an

Auf König: „Maximilian!“

Und auch auf die Gebenedeite,

Auf uns’re Königin: „Marie!“

Sie, unser Stolz und uns’re Freude

Und uns’re Landesmutter — Sie,

Ihr weihen wir des Festes Lied,

Ihr, die holdselig auf uns sieht.

Ja, hört es, Zweige! Hört es, Bäume!

Wem unser Festlied heute gilt.

Ihr, Geister! die ihr diese Räume

Mit leisem Wehen jetzt erfüllt —

Hört es und stimmt das Lied mit an

Auf Marie und Maxmilian! [sic]

Viel Zeit zum Feilen seiner Verse hat er vorher nicht gehabt. Nachhaltiger ist schon, daß die erste geplante Vorstadt Nürnbergs Marienvorstadt heißt, daß es ein Marientor und eine Marienstraße gibt. In einem anderen Teil des Geländes vor den Mauern, das seit damals Maxfeld heißt, fand ein „Königsfest“ statt, zu dem der später in den Orden aufgenommene Johann Paul Priem einen Einakter lieferte: „Die Zeitalter Nürnbergs“:

Ein Dichter sieht den Glanz der alten Tage in dem Festgepränge zur Anwesenheit des Königs wieder aufleben. Clio kündigt eine Überschau der alten Zeiten an, welche nur die Kunst festhalten könne. Der Jägermeister preist den Hohenzollern-Burggrafen, weil er manche Räuberburg gebrochen hat und der Bevölkerung Schutz bietet. Der Künstler lobt die Friedenszeit und nennt die üblichen berühmten Namen der Dürerepoche. Der Kaufherr hebt den weiträumigen und erfolgreichen Warenaustausch hervor (ein wenig unpassend, wenn er dem 17. Jahrhundert zugeordnet wird, aber das geht aus dem Text nicht hervor, nur aus dem Personenverzeichnis). Der Handwerksmeister drängt aus der Menge hervor und spricht Mundart. Er erinnert an die wirtschaftliche Flaute und die französische Besetzung und freut sich über die geordneten Verhältnisse der Stadt unter Bayern. Nur das Bier sei jetzt doppelt so teuer. Seine Frau kommt dazu und zankt ihn aus, weil ihm das Dichten nicht zukomme. Clio stiftet Frieden zwischen den Eheleuten und weist auf den Aufschwung der neuen Friedenszeit hin. Ausführliches Herrscherlob beendet den Aufzug.

Eine sehr durchsichtige Verquickung von literaturhistorischer Altertumsforschung und antidemokratischer sowie nationalistischer Einstellung zeigt sich in der Ausarbeitung über eine mündlich weitererzählte Fassung der Nibelungensage, aufgezeichnet und kommentiert von Ferdinand Hermann Freiherr von Forster, Mannheim im November 1855:

Meine Zusage, die die Herren so gütig aufgenommen haben, bindet mich auch von hier aus dem Blumenorden Zeugniß abzulegen, welch’ hohen Werth ich auf seine altehrwürdige Gründung, welche dankbare Anerkennung ich auf meine Aufnahme in denselben lege.

[…] Aber meine Geistesprodukte berühren, wie bekannt, nur historische Momente, und was hat Mannheim, die moderne Stadt, für eine Geschichte? Eine geheime Geschichte mag wohl zur Zeit, als die Jesuiten hier einheimisch waren, gespielt haben; aber weil sie geheim war, ist sie mir nicht bekannt; außer diesen, hinter dem Vorhang heiliger Andacht gespielten Stücken Welt oder Particular-Geschichte ist nur etwa die Zeit neuester Auflehnung gegen die bestehende Gewalt, die zweimal in Mannheim eine blutige Ausführung fand, zu erwähnen. Das erstemal, als in Folge der Studentenverbindung auf der Wartburg der verkehrte Muth eines Sand im Jahre 1819 in Meuchelmord ausartete, und mit Recht an dem Leben gestraft wurde: das andere Mal — nun, das haben wir Alle kürzlich mit angesehen, als im Jahre 1849 die frevelnde Auflehnung gegen die öffentliche Gewalt, gegen Regenten und Regierung, mit Waffengewalt bezwungen werden mußte […] da findet sich der Richtplatz und das Grab von fünf Verbrechern, die der von Gott eingesetzten Obrigkeit Hohn sprachen!

[…] Nur eine Sage aus grauer Vorzeit bleibt uns in hiesiger Gegend noch zu erwähnen übrig […wovon] nur durch Aufzeichnung derselben in einem nordischen Gedicht, die Kenntniß davon zu uns gekommen ist — doch nein, im Umgang mit dem Volke aus der Gegend zwischen dem Rhein und der Bergstraße lebt sie noch, wenn gleich entstellt, und in dem Munde alter Mährchenerzähler dargestellt: ich meine die Sage vom Nibelungen-Schatze oder Horte! […] Mag auch die Zeit, in welcher der Dichter lebte acht Jahrhunderte später die Begebenheiten beschreiben, obschon die Poesie manche Wahrheit entstellt, manches Mährchen hinzugefügt hat, so ist das Bild der Völkerwanderung und zwar in der Gegend des heutigen Mannheim, lebendig vor unserem historischen Auge entrollt.

[…] dann aber zeigt uns das gegebene Bild auch Rohheit — der rauhen unbeugsamen Tugend steht das Laster mangelnder Herzens- und Geistesbildung entgegen — der Treue steht die Racheübung, der Züchtigkeit der Sitte steht die Gemeinheit des Ausdrucks, der ungezügelten Tapferkeit steht die Mordlust entgegen: […]

Die einfache Sage, freilich in der [sic] fabelhaften Gewand, ist im Gedächtniß der untersten Volksschicht der hiesigen Gegend ungefähr so:

„Ein mächtiger König hausete in Worms und warb für seinen Sohn um eine Königstochter aus England: aber immer vergebens; da kam ein anderer Königssohn aus den Niederlanden — Siegfried — bekleidet mit dem Zauber der Unüberwindlichkeit, und mit den bösen Mächten im Bund, und warb um dieses Königs Tochter — Chriemhilde — die ihm unter der Bedingung zugesagt wurde, wenn er seinem künftigen Schwager zum Besitz seiner Wünsche in England verhelfen wolle. Vermittelst übernatürlicher Kräfte erfüllte er seine Aufgabe, bezwang die, ebenfalls mit Zauberkräften ausgestattete Braut und gab sie dem (heimischen) Königssohn, erhielt auch dagegen die Hand der schönen Chriemhilde und brachte ihr einen unermeßlichen Schatz zu, der ihm unter der Bedingung zugefallen war, daß ihm eine jungfräuliche Königstochter Hand und Herz zu eigen geben würde. Aber die bösen Geister, wo sie einmal Fuß gefaßt, rasten nicht, sondern wenden alles zum Argen. Die Frauen seien wegen Liebesabenteuer eben so, wie die Männer wegen des Hortes — Schatzes — in Feindschaft gerathen, und unter dem Vorwand der Jagd, sei Siegfried in des [sic] finstern Dunkel des Waldes getödet, und im Odenwald, nur wenige Stunden von der Stadt Weinheim an einer Quelle nahe dem Dorfe Gras-Ellenbach von des Königs Knechten erschlagen worden: große Feldsteine an der Quelle bezeichnen noch heute den Ort der That. Ueber den Schatz sei nun erst recht Streit und Kampf entbrannt, und obgleich die Mörder Siegfrieds diese Beute nahe dem Kloster Lorch in den Rhein versenkt hätten, wo sie noch heute liege, so habe man doch damals Zweifel darüber gehabt, und namentlich habe die Wittwe des Erschlagenen, die schöne Chriemhilde darauf Anspruch gemacht. Ihren Vater, ihren Bruder und die wehrhaften Männer des Stammes habe sie angeregt die Mörder zu züchtigen, und von ihnen den Schatz zu erzwingen; und als Alles vergeblich gewesen, habe sie sich an den König eines fremden Volkes in Italien aufs Neue vermählt, um von dorther über die Ihrigen, über den Stamm ihrer Herkunft Rache zu bringen, denn sie hielt sie nun Alle für schuldig, den Schatz geraubt und ihr vorenthalten zu haben. Aber sie habe vergebens gefleht die Ihrigen mit Fehde zu überziehen — ostwärts war kein Volk in jener Zeit zu gehen vermocht worden! — da blieb ihre einzige Hoffnung darauf gerichtet, die Ihrigen zu sich einzuladen; Gesandte ihres Gemahls und Königs kamen nach Worms den angebornen Stamm samt König und Mannen zu sich zu laden; Spiele ritterlicher Art, Kämpfe mit hohen Gewinsten und Lustbarkeiten wurden verheißen, und unter den lachendsten Aussichten bricht der königliche Bruder, seine Ritter und Mannen und die kriegerischen Stammesgenossen auf, das ferne Hoflager zu besuchen. Doch kaum dort angekommen, werden die Verwandten um den Schatz gefragt, und dessen Herausgabe begehrt; und als sie denselben nicht herausgeben wollen oder können, entsteht ein fürchterliches Morden und Schlachten der heimischen Stammesgenossen; doch diese verkaufen ihr Leben so theuer, daß nicht allein jenes Volk gänzlich aufgerieben, sondern auch des Schatzes für alle Zeiten verlustig wird, indem der letzte aus der heimischen Burgunder Reihe die Hebung dieses Hortes von argen Zauberkünsten abhängig macht, und ihn zum ewigen Begräbniß verurtheilt, wenn nicht übernatürliche Kräfte zu Hülfe kommen, ihn zu heben.“

[…] wir aber finden in der Betrachtung der Sage […] die unwiderstehliche Richtung der Völker nach Westen — die Wanderung germanischer Völker nach dem unheilbringenden Italien, das unsere Völker fort und fort aufgerieben und selbst ihre Namen und Abstammung, Schätze und Güter verschlungen hat. […]

Eine bei weitem harmlosere Betrachtung mittelalterlicher Überreste liefert der redliche Sondermann, diesmal als Sonett-Dichter, zum Irrhainfest 1856:

Von grünem Schmucke bist du rings umgeben,

Am Pegnitzstrande schatten alte Linden,

Selbst an der Mauer seh’ ich Epheu winden

Sich zu dem schönsten Wändeteppich weben.

Die Gräben, Thore, spitzer Giebel Streben,

Der Häuser Form, der alten Bauten Tinten,

Die Märkte, Brunnen, Bilder, Erker künden

Noch überall des Mittelalters Leben,

So daß ich deine Meistersänger, deine

Rathsherren, hier in schmaler Gäßchen Enge,

Dort auf dem weiten Platz, zu sehn vermeine.

Wie tief bewegen mich der Glocken Klänge,

Der Gottesacker schwere Leichensteine

Mit ihrem Epitaphiengepränge!

Exotisches Intermezzo

Ferdinand Freiligrath hatte mit Versen Aufsehen erregt, die er selber als „Wüsten- und Löwenpoesie“ bezeichnete. Ähnliches haben wir auch von Friedrich Knapp, nur daß dieser die fernen Schauplätze selbst gesehen hatte und selbst Erlebtes beschreibt. Er war am 18. 6. 1828 auf der Festung Rothenberg bei Schnaittach als Sohn des Kommandanten geboren worden und wandte sich früh als Handeltreibender ins Westindische und nach Mexiko, kehrte 1856 zurück und trat alsbald dem Literarischen Verein bei. Aus dieser Zeit stammt wohl der gedruckte, aber undatierte Text „Eine westindische Nacht. Tagebuchskizze von Friedrich Knapp.“

I.

Oh, jung zu sein, gesund, sorglos, heiteren Gemüths und seit geraumer Zeit eingewöhnt in Sitten, Sprache und Klima der wogenumbrandeten Habana, der brausenden und strahlenden Metropole der großen Antille Cuba! […]

Im Süden des Bollwerks der Puerta de la Terra, welches mit seinen Halbmonden, Cavaliren, Ravelins und Zugbrücken jetzt auch schon wieder seit Jahren dem Einebnungseifer des Jahrhunderts weichen mußte, breitet sich der kleine Montserrateplatz aus, in welchen verschiedene Hauptstraßen geradlinig aus dem Innern der Hauptstadt münden, eingefaßt von einstöckigen, blaugetünchten Häusern mit platten Dächern, Holzaltanen und vergitterten thürhohen Fenstern, gegen die Straßen wunderliche Bazare bildend für alles mögliche Käufliche vom Geringsten bis zum Feinsten. Dorthin schlenderte ich nach Contorschluß mit einigen Freunden, um die herrliche Nachtbrise auf dem vor den Thoren beginnenden Prado, einer sechsreihigen Palmen-, Platanen- und Ahornallee, bis zur Ostspitze der Küste hinziehend, zu genießen. […]

Durch 2 niedere, verhältnißmäßig tiefe, mit starken Wachen besetzte Thore für strengbeaufsichtigte Aus- und Einfahrt, ziehen Volanten, Quitrine, Caretten, Carretones, Omnibusse und die damals neu eingeführten Doktorwagen unterbrochen von bunter, in jeder Beziehung colorirter Menge unaufhörlich aus und ein. Nach der Bischof- und Oreylli-Straße eilen nun, denn rasch dunkelt die westindische Nacht heran, der Lampenanzünder leichtfüßige Schaaren, auf daß reichliches Gaslicht (blendender und ausgiebiger als in unserem [sic] norischen Metropole) seinen wohlthätigen Schimmer in die eigenthümlichen Straßenschluchten gieße. […] vor der Hauptwache gruppiren sich weißröckige Füsilire vom Regiment Catabria um den Curro, den Compagniespaßmacher, der zur Guitarre bei Castagnettenbegleitung andalusische „Schnadahüpfeln“ improvisirt, die an Witz und Schlagfertigkeit ihren altbayrischen Schwestern nichts nachgeben. […] Hier vor der Schmiede, dort vor der Posada zum hölzernen Herz und einem Miethstall (del Pegaso lautet die stolze Firma!) lassen sich jetzt platanosbratende, Naschwerk verkaufende, Haselnüsse röstende Negerhäuflein um ihre Gluthpfannen nieder, Kunden anlockend und sich selbst mit Singen ergötzend; hie und da klimpert ein Ladenschwengel dreizehnter Ordnung oder ein abgelegter Kleiderhändler Etliches auf schauderhaft gestimmten Seufzerkasten; aus den benachbarten Gaswaarenlagern klingt die originelle Weise der mit Vorliebe dort aufgestellten Schwarzwälder Orgel — kurz an Leben, Tonfülle, Staub, Hitze und animalischen, culinarischen, vegetabilischen, mineralischen und amorphen Gerüchen fehlte es auf der Plazuela de Montserrate weder damals noch nach kürzlich angelangten Briefen auch heute nicht. […]

II.

[…] Dieser in zauberhafter Nacht noch anmuthiger erscheinenden Arkaden und Rundgänge erfreuten wir uns in traulichem Geplauder, ohne uns durch das ferne Getöse einer Diebshatze zu kehren, welch unter wüstem Gejohle mit Schüssen untermischt eine abliegende Vorstadt durchzog. Solchen Diebshatzen (Atajas) weicht man gern aus, da sich an die Fußstapfen des Verfolgten nicht nur Flüche und Verwünschungen, sondern alle möglichen Wurfgeschosse, Steine, Messer, Lassoschlingen und selbst Kugeln heften, abgesehen von dem wenig rücksichtsvollen Entgegenkommen des entgegenkommenden Flüchtlings. Dem Eindruck der ersten selbsterlebten Ataja suchten wir in folgendem Gedicht Ausdruck zu geben:

Ataja.

Schon von ferne durch die Straßen hör’ ich wildes Rufen schallen,

Näher dringt der Menge Wogen, weit voraus den Andern Allen

Springt ein Neger, seinen langen Fingern kam man auf die Spur —

Ein geöffnet’ Thor ihn rettet, aber auf Minuten nur.

Lauert draußen die Verfolgung, harret drinnen der Verräther,

Schon umringt das Haus ein Fluthen und erwartend starrt ein Jeder,

Denn im Hause wird’s lebendig, horch! ein Schrei, der widerklang,

Drinnen wälzt sich’s auf und nieder wie im heißen Kampfesdrang.

Rufen, Stoßen, langes Stöhnen! Sparren brechen, Riegel klingen,

Krachend stürzt der Fensterladen und hinan an’s Gitter schwingen

Sieht man mit gelenken Gliedern, blanker Klinge, Schmerz und Hohn,

Blut am Arm und an den Schläfen trotzig droh’n der Wüste Sohn.

Aehnlich dem Hyänenbrüllen tönts dem Flüchtigen entgegen

Der am Gitter eben kauert und den Steinen trotzt verwegen

Die ihm Brust und Stirne schlagen, einen Vortheil nimmt er wahr

Ein Getös’, — das Gitter splittert und er stürzt sich in die Schaar.

Seine Wucht stößt manchen nieder, ein verzweifelt tolles Wagen

Schirmt ihn und nach kurzem Ringen hat der Dieb sich durchgeschlagen

Eilt nun auf beschwingter Sohle (wie sein Gott) voran dem Troß

Der Tienda zu, wo grasend harrt ein aufgezäumtes Roß.

Und mit einem raschen Satze in den Sattel sich geschwungen

Fliegt er fort gleich einem Pfeile, doch Ataja! ist erklungen

Den Verwegnen aufzuhalten, pflanzt sich wie ein Feuer fort.

Züngelnd gleich der Pulverschlange folgt die That dem wilden Wort.

Stöcke fliegen nach und Steine, aus den Thüren Beil und Sessel,

Töpfe, Pfannen, Hämmer, Messer und des Lasso’s sichre Fessel,

Männer, Frau’n und Kinder, Hunde, — Jedes seine Kraft versucht,

Um dem Schelm, dem braunen Gauner zu verlegen Heil und Flucht.

Am Paseo schreitet schildernd auf und ab die Reiterwache,

Sieht den Dieb herunterjagen, hört den Ruf um Haft und Rache,

Fährt mit kaltem Blut zur Wange mit dem blinkenden Geschoß,

Zielt — und durch die Stirn getroffen stürzt der Neger von dem Roß.

Uber die Bay zogen die rauschenden Accorde der Retraite und bald nahm uns Lustwandler die stattliche Königinstraße auf […] Hier zeigt es sich wieder, wie ein Machtwort eines schöpferischen Mannes, des gewaltigen General Tacon aus einer früheren Wüste das belebteste Stadtviertel Habanas, trefflich bebaute Straßen, hübsche Häuser und ein geregeltes Bauwerk von 3 Märkten, 100 Läden und ebenso vielen Privatwohnungen mit geräumigen Altanen und Asoteen (flachen Dächern) hervorzauberte. […] Müde wandten wir uns zu den Delicias hin, einer der Plaza de Vapor schräg gegenüberliegenden Konditorei, umgeben von in der Nachtbrise säuselnden Alamos, unter deren wogendem Gezweige Marmortischchen, Stühle und ein prächtiges Ananas-Eis dem erschöpften Wanderer Ruhe und Genuß versprachen. Unter ihren vielen Schwestern ist die Confiteria de los Delicias gewiß eine Perle hinsichtlich ihrer Lage, der Güte ihrer Erfrischungen und Stärkungen (worunter solide Beefsteaks, Austern, Weine und starke englische Porter, Ale und Stoutbiere ebensogut wie hunderterlei Süßigkeiten und Kühltränke zählen), sowie freundlicher Bedienung. […] Wir eroberten den ersten besten Tisch […] und betrachteten hinter einem Crystallkrater Erdbeereis, wozu Barquillas (unsere Holippen) köstlich mundeten, das vor uns sich entfaltende Nachtbild. Wir genossen nach Al Hafis Lehre weise und gründlich. Rings um uns wandelten die lieblichen Kinder der Tropen mit ihren Müttern, Ayas und Duenas, promenirten liebenswürdige Ehemänner, gezähmte Haustyrannen, gütige Väter und das galante Jungcuba ab und zu; drüben lag die Plaza, durchkreuzt von Vehikeln jeder Art, vom New-Yorker importirten Omnibus mit roth-gelbem Drehlicht, bis zur spät von der Arbeit kehrenden Carrete. […] Da kommt tänzelnd und psalmodirend Don Juan Pepe Fernandez, unser langjähriger andulischer [sic] Freund mit all’ den Liebenswürdigkeiten und Schwächen seiner Landsleute wohl ausgestattet, auf uns zu und nöthigt nochmals zu einer kleinen pikanten „Vuelta“, dem beliebten Rundgang unter den mit Rejilla, Mantilla und Fächer bewehrten und oft gefährlichen Huldinnen, wo sich öfter wohl leichter etwas „anbandelt“ (wie der Spanier wortgetreu sagt enhebillarse), als dem Betreffenden lieb ist. Nach beendeter Schau trafen wir noch mehrere Jugend- und Berufsgenossen und saßen rauchend, scherzend, plaudernd, Bekannte unter den Wandelsternen grüßend und bewundernd, bei einer nachträglichen Flasche Jeres de la Frontera in wonniger Nacht, bis der schrille Ton der Nachtwächterpfeife, sowie das gedehnte Las diez y media-a-a-a und das in wunderlichen Trillern und Cadenzen correspondirende y sere-e-e-eno! — („halb elf Uhr und heiterer Himmel!“) uns den Schlummer und die Fliegennetze aufsuchen hieß.

Wir wären übel beraten, das Wort „Neger“ hier aus neudeutscher Ziepfigkeit herauszukürzen, ist es doch ganz offensichtlich, daß des Verfassers Sympathien auf dessen Seite sind. Er läßt als echter Kosmopolit die Leute gelten, wie sie sind, erlaubt sich gutmütige Kritik im ursprünglichen Sinne von „Unterscheidung“ an Landsleuten anderer Zonen und ist von der Überheblichkeit späterer deutscher Kolonialherren weit entfernt. Auch das Wort „Zigeuner“ werden wir seiner einfühlsamen Rühmung nicht verbieten: „Die Perle der Puszta.“

Ein span’scher Klipper hatte uns an Bord;

Seetüchtig war er nicht. — Er zog mit Schwanken

Den halben Ocean in seine Planken,

Die Strömung hielt uns fest an einem Ort.

Trotz Allem hoffend der gewährten Frist —

Da Tag um Tag nach Zollen wir bemaßen,

Zu welcher Stund’ uns gier’ge Haye fraßen —

Hat man das letzte Segel aufgehißt.

Das Segel zog. Es gieng zwar schlecht, doch fieng’s —

Nach bitt’rer Nacht (man dachte nicht ans Schlafen)

Lief unser Schiff im halbversteckten Hafen

Lagartos ein und ans Calfatern giengs.

Bald darauf spie die mexikan’sche See

Noch einen zweiten, schlotternden Seekranken

Ein deutsches Barkschiff aus, dem jüngst vom blanken

Verdeck den Mast gefegt die grimme Bö.

Und unterm Schiffsvolk, das zu Werke gieng,

Die tiefen Wunden dürftig auszuflicken,

Sah’n zwei Zigeuner wir zum Spiel beschicken

Ein Geigenpaar, das überm Bündel hieng.

Woher sie kamen? Fragt sie doch, woher

Zigeuner kommen? Daher, dorther eben —

Wie Sporen säet sie aus ein wildes Leben,

Berechnen könnt Ihr sie wies Ungefähr.

Doch galt dies gleich! ihr Spiel fing leise an,

Dann schwoll es mächtig, wogte auf und nieder —

Noch kannt’ ich damals nicht der Puszta Lieder —

Die mir’s seitdem so zaubrisch angethan.

Dem Zimmermann entfiel das fleiß’ge Beil,

Der Tom glitt samt dem Teertopf von der Wandung,

Der Kapitän, der ernst geprüft die Brandung,

Nimmt auf Minuten selbst am Spiele Theil:

Rings drängten wir ums braune Paar uns her,

Die geigend auf der nackten Klippe saßen —

So daß wir Beides um ihr Lied vergaßen,

Das lecke Schiff, das ruhelose Meer.

Auch in literaturgeschichtlicher Hinsicht äußert sich Knapp mit derselben Genauigkeit der Beobachtung und mit ebensolchem Sprachgeschick, und er gibt aufgrund seiner wohlerworbenen, gründlichen Kenntnis des Spanischen seinen Nürnberger Hörern oder Lesern gerne Auskunft über spanische Literatur samt Vergleichen mit der hiesigen. „Die Insel Janja, das andalusische Schlaraffenland.“ ist eine Arbeit auf dem Niveau eines literaturgeschichtlichen Oberseminarreferats: In erschöpfender Weise, mit vielen Literaturangaben, die bis in die hellenistische Zeit zurückreichen, vergleicht der Verfasser die Grundidee einer Insel der Seligen, vor allem in den Ausprägungen des Schlaraffenlandes von Hans Sachs und der 1347. Romanze des Romancero, die er in gereimten Strophen unterschiedlicher Länge vollständig übersetzt.

Sammler und Kritiker

Man hielt nach mehreren Seiten Ausschau. Der eigenen Geschichte widmete Dr. Lochner einen Vortrag über „Nürnberg-Köthener Briefwechsel, oder: Gg. Phil. Harsdörffers Bezüge zur Fruchtbringenden Gesellschaft“ und Dr. Johann Philipp Florentin Göschel über „Ein Gedicht von Grübel in Nürnberger Mundart: auf eine Illumination im Irrhain im Jahre 1791.“ Dr. Lösch stellte am 15. Dezember 1854 den „russischen Dichter, Puschkin“ und am 20. Februar 1857 „Proben aus der Kalevala, einem finnischen Epos“ vor. Angesichts dieser anregenden Vielfalt kommt schon 1857 der Wunsch auf, „daß der Orden doch wieder einen Band seiner geistigen Arbeiten im Druck herausgeben soll und nach längeren Verhandlungen deßhalb vereinigte man sich zuletzt dahin, daß der H. Ord. Vorst. ersucht wurde, die Sache in die Hand zu nehmen und sofort seine Anträge zu stellen.“ Schon in der folgenden Sitzung wird der Plan dahingehend zugespitzt, daß „deshalb mit Herrn Buchhändler Merz in Unterhandlung getreten werden soll.“ Dieser gab ja auch die Jahrbücher des Literarischen Vereins heraus. Es kam aber nichts zustande. Ob das auch wieder an den peniblen Kritikern im Orden lag, denen die Auswahl überlassen wurde?

Winterling hatte zwei Lustspiele eingereicht: „Das Schiff aus der Levante. Lustspiel in einem Aufzug“ und einen zweiten Einakter „Die Pfälzer in Paris.“ Kress ließ ein Rundschreiben ausgehen, in das die Beurteilungen mehrerer Ordensmitglieder zum Archivieren eingelegt wurden, und dies alles wurde mit den Texten abgelegt. Es heißt da unter anderem:

Die Pfälzer in Paris

Ein leidliches Lustspiel; aber doch nicht mehr! Es kann passieren, wird aber auch keiner Sammlung zur Zierde gereichen. Handlung hat das Stück keine; Charaktere vollends gar nicht; das Interesse wird nicht gespannt; die Lösung durch das Belauschen der Gauner ist gar zu einfach u. des Engländers Freigebigkeit völlig unmotivirt; der Dialog überhaupt u. die politischen Expectorationen ziemlich mittelmäßig. […] Dr. Lösch

Ich trete der Ansicht des Herren Referenten vollkommen bei. Meines Erachtens würde eines wie das andere der beiden — sogenannten — Lustspiele jämmerlich durchfallen. Das erste (Die Pfälzer in Paris) ist weiter gar nichts als eine dialogische Anekdote, die sogar das Verdienst haben könnte wahr zu seyn […] Entschieden besser ist das Schiff aus der Levante. Aber auch hier beruht die eigentliche Verwicklung auf einer Absurdität die zu stark ist um sie dem Publikum aufzutischen. Denn man läßt sich Unwahrscheinlichkeiten z. B. daß seit 1828 bis 1850 eine verlassene Geliebte fort und fort auf die Wiederkehr des Geliebten hofft und harrt, daß sie mit ihrer Nebenbulerin zusammentrifft und einen lächerlichen Wettstreit mit dieser beginnt, usw. allerdings gefallen, weil solche Personen außer dem Schaden auch in der Regel den Spott haben und der Lächerlichkeit anheimgegeben sind […] Aber kein Publikum […] würde sichs gefallen lassen, die Pointe des Stückes in die Unmöglichkeit gesetzt zu sehen, daß der Held des Stückes, der zwar ein exzentrischer aber kein lächerlicher Mensch seyn soll, Faupris (wo in aller Welt hat denn der Dichter den vertrackten Namen her?) seine eigene 21 bis 22 jährige Tochter für ihre Mutter hält und nicht etwa blos flüchtig […] Ein Hauptgebrechen dieses wie des anderen Stückes ist, daß es schon lange vorher zu Ende ist als es aufhört. Der Beifall würde ein entschieden fortlaufender seyn. 14. April 1857 Lochner

Dann muß man eben die eigene Sichtbarkeit zurückstellen und seine kritischen Fähigkeiten an berühmten auswärtigen Gestalten erproben; möglicherweise kann man den einen oder anderen zum Beitritt als Ehrenmitglied veranlassen. Mönnich macht auf Geibel aufmerksam:

[…] Wie sollte nicht der Umstand, daß Emanuel Geibels Gedichte von 1840-50 zwanzig Auflagen erlebt, und folglich einen sehr bedeutenden Leserkreis gewonnen haben, mich rechtfertigen, wenn ich es versuchen will, in nachfolgendem Vortrage auf die Eigenthümlichkeiten hinzuweisen, welche dem immer noch jungen Dichter so beispiellosen Erfolge errungen haben. […]

[Die Formvollendung habe er durch seine Übersetzung aus dem Spanischen erhalten. Frühe Förderung durch Gewinn eines vom König von Preußen ausgesetzten Preisgeldes, das übrigens auch Freiligrath gewann. Dann oft auf Reisen.]

Aus diesem ganz flüchtigen Lebensüberblick tritt schon das mit Bestimmtheit hervor, daß Geibel ein höchst lebhafter, nach vielen Seiten sich wendender und einem höheren Ziele unermüdlich entgegenstrebender Geist ist. [Im Hinblick auf Formvollendung: „eine zweite Fleischwerdung Platen’s“]

Denn nirgendwo wird man auch nur die leiseste Spur von Bemühung, von Gezwungenheit wahrnehmen […] eigentlich die nothwendige Folge der dichterischen Empfindung und Anschauung […]

[…] mit einer gewissen Weichheit und Zartheit, Erregbarkeit u. Reizbarkeit, wir möchten sagen Jüngferlichkeit und Jünglingshaftigkeit […]

Ich betrachte ihn schon jetzt als einen über alle Dichter der Gegenwart, namentlich auch über Platen, Immermann, Heine, Lenau etc. Hinausgeschrittenen; weil es ihm vollständiger, als irgend einem gelungen ist, das Gebiet der Verneinung zu verlassen, und entschieden, entschloßen u. dabei heiter und ruhig den Boden der Bejahung , u. zwar der unbefangenen, freien Bejahung des Guten, Trefflichen, Edlen, Reinen, Göttlichen zu betreten, ohne in die Vergangenheit zurückzublicken, vielmehr indem er auf Gegenwart und Zukunft getrosten Muthes sein Auge richtet […]

Sondermann setzt sich in einem Vortrag vom 18. Januar 1858 mit Pierre Jean de Béranger, einem französischen Erfolgsschriftsteller, auseinander und läßt dabei ausnahmsweise seine wertkonservative, wenngleich nicht undemokratische Einstellung durchblicken, allerdings nur in der Einleitung. Die übrige Abhandlung ist 15 engbeschriebene Seiten lang, mit eingelegten Zetteln, geradezu philologisch angegangen mit Literaturverweisen, und läßt im übrigen keine moralische oder politische Tendenz erkennen. Anfangs aber reibt er es dem Autor hin:

Béranger war einer der Gründer jener liberalistischen Schule, deren zersetzende Prinzipien, unter den Massen verbreitet, die Katastrophe von 1830 und 1848 herbeigeführt haben; in dieser Beziehung verdiente er den Weihrauch, den man ihm streut, das Concert von Huldigungen, das man ihm anstimmt, obschon er wie alle seine Parteigenossen in der That nur für den Absolutismus gearbeitet hatte.

[…] Béranger besudelt das Bild seiner Großmutter (Ma grandmère) und seiner Amme […], er macht eine der zartesten Schöpfungen des Volksglaubens, den Schutzengel, zum Gegenstand seines Spottes, er stellt die barmherzige Schwester, das Schmerzensmädchen, mit den Opernsängerinnen, den Freudenmädchen zusammen. Die Freundschaft hat ihm nur zum Vorwand gedient, die Priester und die Ceremonien der Kirche auf das Heftigste anzugreifen […]

[…] Aber er hat damit nicht die Sache der Freiheit gefördert. Verkommenheit der Sitten begünstigt den Despotismus […] Er hat die vagen Ideen des Socialismus popularisirt und damit zur Vermehrung der Anarchie in den Geistern beigetragen, welche 1848 aus der Region der Ideen in die der Thatsachen herabstieg. […]

Auf einem eingeklebten Zeitungsausschnitt, mit Bleistift datiert „5. Aug 1857“, steht „Die N. Ztg. bemerkt: Es hat sich jetzt erwiesen, daß alle Berichte des ,Univers’ über Béranger’s schließliche Bekehrung zu jenen frommen Lügen gehören, welche die hiesigen kath. Blätter zur Erbauung ihrer Leser stets in Umlauf setzen, sobald eine hervorragende Persönlichkeit aus dem Lager der Ungläubigen von der Erde scheidet. Der Pfarrer von St. Elisabeth brachte allerdings die letzten Stunden bei Béranger zu, doch ließ ihn dieser nur als Freund und unter der Bedingung zu, daß er nicht mit Bekehrungsversuchen behelligt werde, und dies unterblieb denn auch.“

Mönnich sendet von Heilbronn einen Aufsatz „Über dichterische Behandlung der Geschichte, besonders im Drama“. Bemerkenswert ist daran zweierlei: Erstens der in die Handschrift eingelegte Zettel mit der Aufschrift „Es hat vor mehreren Jahren Mißstimmung erregt, daß ein Mönnichscher Aufsatz im literarischen Verein vorgetragen und zum Druck befördert wurde. Daher ist notwendig, daß der inliegende Aufsatz von jenem Verein fern gehalten werde. D. 31. May 1858 Dr. Lösch“. Dies zeigt, daß doch darauf geachtet wurde, gewisse Grenzen zwischen den beiden Gesellschaften nicht zu verwischen. Zweitens aber verrät Mönnichs Wertung verschiedener Klassiker, daß sowohl die Maßstäbe des Historismus als auch des Realismus zu greifen begannen.

[…] Der Schaden aber, den Dichter und Dichtungen höheren und höchsten Ranges stiften, wenn sie von der geschichtlichen Wahrheit sich gar zu weit entfernen, ist kaum zu berechnen. […]

Ich fange getrost mit dem Göthe’schen Götz von Berlichingen an. […] daß Göthe […] einen großen Mißgriff gethan hat, sofern es sich um die Schöpfung eines geschichtlichen dramatischen Gemäldes handelte. Denn er hat uns eben nur die Gährung, nicht das Große, nicht den Geist vorgeführt, der in ihr das Treibende, das Bedeutende, dichterischer Behandlung Würdige war. […]

In diesem [Egmont] treten uns ja alljene weltbewegenden Gedanken des Reformationszeitalters […] in einem so unvergleichlichen Gemälde entgegen […] Und dennoch! — Auch im Egmont hat Göthe das hohe Ziel, welches dem geschichtlichen Trauerspiel gesteckt ist, keineswegs erreicht […] weil er Geist und Pathos der geschichtlichen Vorgänge und Personen […] nicht ganz zu dem seinigen und zu dem seines Helden gemacht hat, der doch den lebendigen Mittelpunkt des Ganzen bilden sollte. […]

Schillers „Jungfrau von Orleans“ qualifiziert er ab, weil die geschichtliche Gestalt für eine Tragödie ausgereicht hätte, Schiller aber eine sentimentale Jungfrau daraus gemacht und die „Wirkung eines Rausches oder Traumes“ damit hervorgebracht habe. „Maria Stuart“ sei als Tragödie vollkommen, mache aber in den Hauptgestalten gewisse vorübergehende Gemütsstimmungen zur Voraussetzung des Handelns, die nicht allezeit vorgelegen hätten und den historischen Gestalten keine Gerechtigkeit widerfahren ließen.

Diejenige dramatische Dichtung, in welcher Schiller dem allerdings sehr hoch gesteckten Ziel der geschichtlichen Tragödie ganz nahe, näher getreten ist, als irgend ein großer deutscher Dichter vor und nach ihm, ist — nicht der Tell, sondern der Wallenstein. […] Ueberdies konnte er einen schuldlosen Wallenstein im Gedichte nicht wohl untergehen lassen; aber einen Wallenstein, der einzig und allein von verbrecherischen Absichten sich habe leiten lassen, konnte er ebensowenig für seine Tragödie brauchen. Er mußte ihn uns also menschlich näher zu bringen suchen. Die Größe der Wirkung welche Schillers Wallenstein hervorbringt, liegt nicht in den subjektiv idealen Zuthaten, die eher stören, sondern in der glücklichen dichterischen Behandlung des Gegebenen, des Realen, der Geschichte. […]

Nicht datiert ist ein Aufsatz von Sondermann über Goethes „Faust“, doch er paßt gut in diesem Zusammenhang. Unter fünf ideellen Gesichtspunkten erschließt er das Drama, 14 Titel der Sekundärliteratur sind aufgeführt.

[…] I. Das Ringen des Menschengeistes nach Wahrheit im Kampfe mit der menschlichen Beschränktheit […]

II. Das Ringen des Menschengeistes nach sinnlichem Genusse im Kampfe mit der Macht des Bösen […]

III. Das Ringen des Menschengeistes nach Wohlfahrt im Staate im Kampfe mit der Welt des Scheines, leichtsinniger Genußsucht und Scheinglück. […]

IV. Das Ringen des Menschengeistes nach vollendeter Kunst im Kampfe mit der Unvollkommenheit […]

V. Das Ringen des Menschengeistes nach menschenbeglückender Thätigkeit im Kampfe mit der bestehenden Ordnung und menschlicher Schwäche und Selbstsucht […]

Gewiß war es nicht Sondermanns Absicht, das Erleben des poetischen Werkes „Faust“ begrifflich einzukochen; zur ersten Erschließung der Gesichtspunkte hinter dem Drama sind seine Überlegungen jedoch tauglich. Davon, daß die ästhetisch berührende Oberfläche das ganze sogenannte Innere bereits enthält und ohne begriffliche Klarheit unmittelbar zur Anschauung bringt, hatte man um 1860 keine Ahnung mehr — oder noch nicht wieder. Schiller verstand man besser, aber nicht da, wo er Romantiker sein wollte.

Mit Platen hatte sich Sondermann schon seit 1851 befaßt; am 8. November 1858 und am 4. April 1859 trug er in öffentlichen Veranstaltungen des Ordens seine Würdigung vor, besonders die der Venezianischen Sonette.

Dietelmairs Auseinandersetzung mit klassischen Vorbildern nahm produktive Züge an; er griff die aus antiken Quellen, vor allem Petronius, geläufige Fabel der „Witwe von Ephesus“ auf und verquickte sie mit einem Ring und einem Fluch in einer Ballade, die Schillersche Anklänge zeigt: „Der Ring, oder Die Phantasie im Bunde mit dem Gewissen. Romanze“.

Zum Denkmal unserer letzten Stunde

Nimm diesen Kuß von meinem Munde

Und diesen Ring von meiner Hand.

Wär’s möglich, daß Du wankst, erneue

Dieß Zeichen der beschwornen Treue,

Was nur für mich Dein Herz empfand.

[…]

Wird je, bis meine Tage schwinden,

Der Reif an fremder Hand sich finden,

Dein Weib sich einem Andern nahn;

Dann mahne mich der Geist des Gatten,

Dann zünde fluchend mir sein Schatten

Der Hölle Hochzeitfackel an.

Nun darf ich, wirst Du einst erblassen,

Die treugeblieb’ne Hand dort fassen,

Wo nichts das Glück der Liebe stört.

Schon fühl’ ich unter Deinen Küßen

Den bittren Becher sich versüßen.

Spricht’s, neigt das Haupt, hat aufgehört.

Sie hält die fortbewegte Bahre,

Sie stürzt mit aufgelöstem Haare

Des Gatten frühem Hügel zu.

Wollt ihr die teuren Glieder haben,

Müßt ihr auch meinen Leib begraben;

Wo jene ruhn, ist seine Ruh.

Es geht weiter wie bei der Witwe von Ephesus. Einige Strophen später:

Er fleht, sie weint, sie ist bezwungen;

Ihr Herz, vom Lebensarm umschlungen,

Hat für die Todten ausgedacht.

Beim Tändeln mit den zarten Händen

Läßt leichtlich sich ein Reif entwenden.

Den letzten Kuß — nun gute Nacht!

[…]

In mitternächt’ger Stunde zeiget,

Die Brust zerwühlt, das Haupt geneiget,

Sich eine gräßliche Gestalt.

In ihrer Rechten lodern Flammen

Und schlagen über ihr zusammen

Mit des erfüllten Fluchs Gewalt.

Du weißst des Blitzes Lauf zu lähmen,

Das Meer durch Dämme zu bezähmen,

Und bist der Herrschaft dir bewußt.

Bald wird man zum Erstaunen hören:

Es kann der Mensch den Sturm beschwören;

Nur nicht den Sturm in seiner Brust.

Hast du das Band der Pflicht zerrissen,

Ist ein beleidigtes Gewissen

In seinem heil’gen Zorn erwacht

Und willst du seinem Arm entfliehen,

Hat es mit deinen Phantasien

Den grausenhaften Bund gemacht.

Stolz über seines Siegs Gelingen,

Begrüßt, den Reif zurück zu bringen,

Früh mit des Morgens erstem Roth

der Jüngling die bekannte Pforte

Und findet an dem theuren Orte

Die reitzende Geliebte — todt.

Das Besondere ist freilich die Verinnerlichung des Rachemechanismus, eine psychologisch gewagte Leistung, vorgebildet in den „Kranichen des Ibykus“ und fortgesetzt von Edgar Allan Poe.

Die Wochenversammlung macht sich Gedanken über das bevorstehende Schillerjahr, doch ohne verengten Blick; „,Ueber Shakespeare’s Hamlet. Entwickelung der künstlerischen Anlage aus der Grundidee des Dramas’ von Herrn Prof. Dr. Wölffel“, „Ueber Claudius, den Wandsbecker Boten“ (von Heller) und „Ueber den schottischen Dichter, Robert Burns“ (von Friedrich Rudolf Christian Schwemmer, Rechtskonzipient) sind weitere Themen.

Professionelle Schriftsteller als Mitglieder

Der Berufsschriftsteller ist in Deutschland eine Erscheinung, die im Vergleich zu anderen Ländern später zur Reife gelangte. Weder Sigmund von Birken noch Lessing hatten, streng genommen, vom Ertrag ihrer Werke leben können. Auch im 19. Jahrhundert brauchte es bei manchen, die man in der Öffentlichkeit nur als Dichter wahrnahm, eine Mischkalkulation. Als Maßstab der Professionalität stand nun allerdings ein äußerlicher zur Verfügung: die Auflagenhöhe auf dem Markt der verlagsmäßig vertriebenen Schriften. Und an diese Großschriftsteller wagte sich der Blumenorden nun heran.

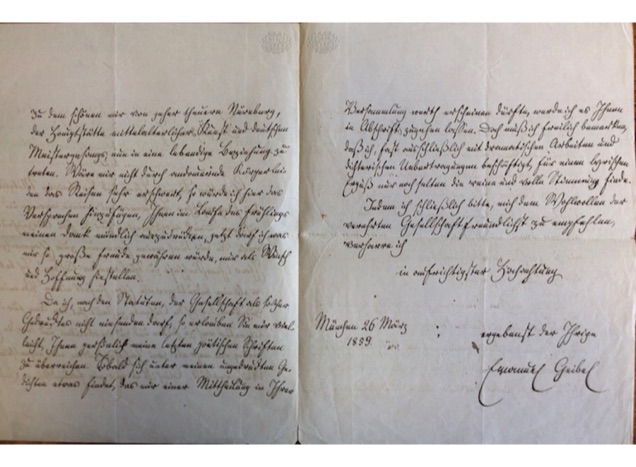

„Am 18. März 1859. ebendaselbst

[…] 7.) H. OV. Dr. Lösch liest ein Antwortschreiben des H. OE. Dr. Kopp in München bezüglich des dortigen Dichters Geibel vor, in Folge dessen Geibel per acclamationem als Ehrenmitglied in den Orden aufgenommen wird.

8.) In gleicher Absicht soll an den H. Bibliothekar Scheffel in Donaueschingen geschrieben werden. Desgleichen sollen an andere Schriftsteller Schreiben erlassen werden.“

Hochgeehrter Herr!

Gestatten Sie mir Ihnen und den übrigen Mitgliedern des Pegnesischen Blumenordens meinen warmen und aufrichtigen Dank auszusprechen für die hohe Auszeichnung, welche Sie mir durch meine Ernennung zum Ehrenmitgliede Ihrer Gesellschaft zu Theil werden ließen! […] Sobald sich unter meinen ungedruckten Gedichten etwas findet, das mir einer Mittheilung in Ihrer Versammlung werth erscheinen dürfte, werde ich es Ihnen in Abschrift zugehen lassen. […]

München 26. März 1859.

Ergebenst der Ihrige

Emanuel Geibel

An Victor Scheffel:

„Nürnberg den 24t März 1859

Wohlgeborner Herr, Hochzuverehrender Herr Bibliothekar!

Die persönliche Bekanntschaft mit Eu. Wohlgeboren, die ich durch die gütige Vermittelung des H. Kirchenraths, Dr. Dittenberger, während des Jenensischen Jubelfestes zu machen die Ehre hatte, gehört auch zu meinen vielen ehrenwerthen und angenehmen Begegnissen bey diesem Festbesuche. Eingenommen schon für Sie, als geistreichen Schriftsteller, durch Ihren ,Trompeter von Säckingen’, und noch mehr durch Ihren ,Eckehard’ erfreute mich nun auch Ihre Persönlichkeit und dieselbe regte in mir den Wunsch auf, Sie als Ehrenmitglied unseres zweyhundert und fünfzehn Jahre alten Pegnesischen Blumenordens, dessen Schriftführer ich bin, zu wissen. Ich erlaube mir daher, hiermit bey Eu. Wohlgeboren anzufragen, ob sie nicht Lust haben, diesem altehrwürdigen Dichter-Orden als Ehrenmmitglied anzugehören, [mit Bleistift daneben in der freigelassenen Spalte dieses Briefkonzepts notiert: „ob Sie wohl die Ernennung zum Ehrenmitglied, die ich veranlassen würde, freundlich aufnehmen würden.“] dem noch jüngst der gefeyerte Dichter, Dr. Geibel, in München als solches beygetreten ist. Ich bin überzeugt, unser Orden würde sich durch Ihren Beytritt überaus geehrt fühlen. Sie selbst würden keine andre Verbindlichkeit über Sich nehmen, als von Zeit zu Zeit noch ungedruckte, geistige Erzeugnisse Ihres hochpoetischen Talents an denselbigen einzusenden, die sofort in seinen Versammlungen vorgelesen werden und dabey Ihr geistiges Eigenthum bleiben, über welches Sie frey verfügen können. Zur näheren Bekanntmachung mit unserem Orden lege ich dessen Gesetze bey, die im Jahre 1853. neu durchgesehen und verabfaßt worden sind.

Indem ich Sie ergebenst ersuche, mir bald Ihre gefällige Antwort auf meine Anfrage kund zu thun, empfehle ich Ihnen den Pegnesischen Blumenorden und mit demselbigen auch dessen derzeitigen Schriftführer angelegentlichst und versichere Sie der ungeheucheltsten Hochachtung, mit welcher ich bin,

Eu. Wohlgeboren

ganz ergebner

GEHC Seiler, Pfarrer an St. Sebald u.d.z. Ord. Schriftführer“

Geradezu postwendend:

„Donaueschingen den 28. Merz 1859.

Hochzuverehrender Herr Pfarrer!

Auf Ihre freundliche Zuschrift von 23t d. M. habe ich zu erwiedern, daß ich mit Vergnügen bereit bin, unter die auswärtigen Mitglieder des pegnesischen Blumenordens aufgenommen zu werden. Wenn auch mit wenig Anlagen zur Schäferei in Harsdoerfers u. Sigmund v. Birkens Styl begabt, hege ich doch so viel Vorliebe für die ehrwürdige deutsche Stadt Nürnberg und für Alles, was als lebensfähige, neuer Entwicklung sich nicht verschliessende Einrichtung aus alter Zeit in die unsere hineinragt, daß es mir eine Freude sein wird, Ihnen in dieser Form verbunden zu sein.

Ob ich durch Zusendungen fröhlicher deutscher Dichtungen Ihnen auch thätige Theilnahme zu beweisen im Stande sein werde, kann ich freilich zur Zeit nicht angeloben; trübe Lebenserfahrung, dienstliche Obliegenheiten u. strenge geschichtliche Studien haben mich seit Jahren zu einem stillen Mann gemacht. Sollte es in späterer Zeit von Sang u. Klang noch einmal in mir auftönen, so werde ich die Freunde an der Pegnitz nicht vergessen.

Mit freundlichstem Gruße

Ihr ergebener

Joseph Victor Scheffel.“

Gruß nach der Pegnitz.

Im Gartengrün beim Heimathhaus

Sitz ich am Tisch von Steine,

Hell blinkt zum Frühlingsblüthenstrauß

Der Festpocal mit Weine.

In Blumenhauch u. Maiweinduft

Entschweben die Gedanken

Vergnüglich weg durch blaue Luft

Zum biedern Land der Franken.

Mir ist, als seh ich Thor und Wall

Und Burg und Kirchen ragen,

Als hör’ ich Sang und Glockenschall

Aus grauer Vorzeit Tagen.

Und auf dem Markt begegnen mir

Befreundete Gestalten:

Des Wissens und der Künste Zier,

Die Reichstadtherrn, die Alten.

Den Dürer und den Willibald

Schau ich zusammen wandeln,

Der Eine wußte, wie man malt,

der Andre, wie zu handeln.

Und lächelnd winkt Hans Sachs den Gruß,

Der Meister hoch in Ehren,

Sein Spruch hieß einst: „Gesell man muß

Des Feindes brav sich wehren!“

So dank ich dem Gedächtnißblatt

Vom Pegnitzblumenorden,

O Nürnberg, theuerwerthe Stadt,

Daß Dein ich froh geworden!

Ist auch die Zeit kaum angethan

Im Irrhain sanft zu irren

Und himmelan zur Sternenbahn

Das Flügelroß zu schirren:

So lebt und webt doch kräftig fort

In unser aller Mitte

Der deutsche Geist, das deutsche Wort,

Die deutsche Art und Sitte.

Trotz arger Zeit und welschem Spott,

Wir pflegen sie in Liebe,

Fürs Weitre sorgt der alte Gott,

Und sorgen — deutsche Hiebe.

Ich aber füll’ mein Glas zum Rand

Und brings aus Herzensgrunde

Der theuern Stadt im Frankenland,

Dem Pegnitzblumenbunde!

Und das schon vom 22. Mai 1859 — Scheffel hatte seine trübe Phase wohl sehr schnell überwunden.

„Hochgeehrter Herr Pfarrer!

Die reiche Sendung [von erbetenen Auskünften über den Orden], die mir vor einigen Tagen zugekommen ist, kann ich nur mit meinem herzlichen Dank erwiedern. Ich bitte Sie, in meinem Namen es der Gesellschaft auszusprechen, wie sehr es mich freut, ihr nun anzugehören, wie lebhaft ich das Wohlwollen empfinde, das mir durch die Ertheilung des Ehrendiploms erwiesen worden ist. Ich darf hoffen, daß Sie an meinem Wunsch einer regen Betheiligung aus der Ferne nicht zweifeln werden, wenn ich in der nächsten Zeit dem Orden leider nichts mitzutheilen habe, was mir zur Einführung dienen könnte. Ich bin seit Monaten ausschließlich mit dramatischen Entwürfen beschäftigt […] mit aufrichtiger Hochachtung

München. 17. Mai 1859. Ihr

ganz ergebner

Paul Heyse.“

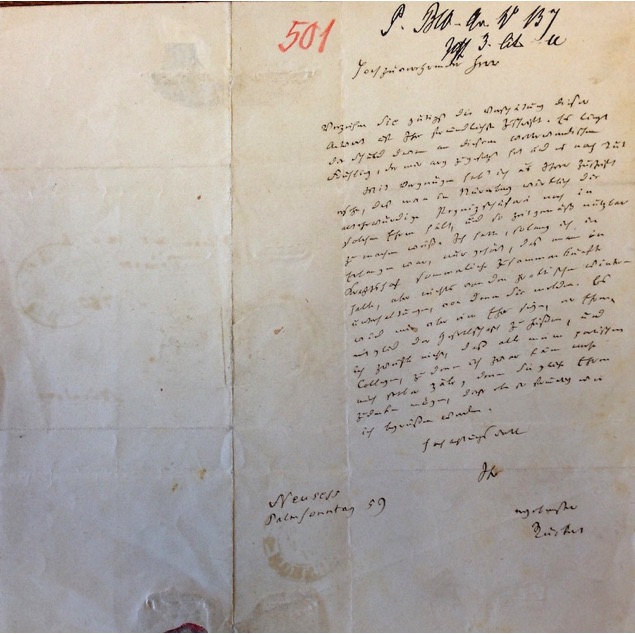

„Hochzuverehrender Herr,

Verzeihen Sie gütigst die Verspätung dieser Antwort auf Ihr [sic] freundlichste Zuschrift. Es liegt die Schuld daran an diesem wetterwendischen Frühling, der mir arg zugesetzt hat und es noch tut.

Mit Vergnügen hab ich aus Ihrer Zuschrift ersehen, daß man in Nbg. wirklich die altehrwürdige Pegnitz-Schäferei noch in solchen Ehren hält, und so zeitgemäß nutzbar zu machen weiß. Ich hatte, solang ich in Erlangen war, nur gehört, daß man in Kraftshof sommerliche Zusammenkünfte halte, aber nichts von den so aktiven Winterveranstaltungen, von denen Sie melden. Es wird mir aber eine Ehre seyn, ein Ehrenmitglied der Gesellschaft zu heißen, und ich zweifle nicht, daß alle meine geehrten Collegen, zu denen ich zwar kaum mehr zähle, denen Sie gleiche Ehren zudenken mögen, diese Ehre so freudig wie ich begrüßen werden.

Hochachtungsvoll Ihr ergebenster Rückert.

Neusess,

Palmsonntag 59“

Franz Schrodt nimmt sich einer neuen Veröffentlichung Heyses an, der zu dieser Zeit noch nichts zugeschickt hat:

Vortrag über Thekla von Paul Heyse gehalten in der öffentlichen Versammlung des pegnesischen Blumenordens zu Nürnberg am 6. Febr. u. 5. März 1860 im Sale des rothen Rosses […]

Hatte er in seinen früheren Dichtungen sich an den besten Mustern teutscher und fremder Literatur angelehnt, ohne jedoch einen guten und großen Theil Eigenthümliches vermissen zu lassen, so liegt bereits in seinem Gedichte „Die Braut von Cypern“ welches vor einigen Jahren Gegenstand eines Vortrages in unserem Orden gewesen ist, der Beweis vor, daß seine selbstständige starke Individualität die Einflüsse anderer Geistesheroen zerbrochen hat.

Dieselbe Selbstständigkeit waltet in seinem neuesten Gedichte „Thekla“ einem Epos in neun Gesängen.

[…] Das Gedicht versetzt in die ersten Zeiten der Ausbreitung des Christenthums unter den Griechen. […]

Die Darstellung ist rücksichtlich der Personen und der öffentlichen Zustände durchaus der Zeit gemäß, in welcher die Handlung des Epos sich bewegt. […] die Wunder göttlicher Hilfe sind mit natürlichem Zusammenhange der Begebenheiten in Verbindung gebracht, und anziehende Schilderungen von Naturschönheiten in die Dichtung verwoben. […]

Geibel allerdings übersendet am 25. Februar 1860 einen Brief, eingelegt neun ungedruckte, von Schreiberhand abgeschriebene, von Geibel selbst am Ende handsignierte Gedichte. Davon wird zumindest folgendes in der Versammlung vom 16. März 1860 durch Dr. Lösch vorgelesen:

Mondbeschienen lag Athen,

Lag der Oelwald rings im Grunde,

Als ich zu den Propylä’n

Einsam klomm in später Stunde.

Oft im Dunkel ging der Pfad

Ueber Schutt und moos’ge Platten,

Aber plötzlich schimmernd trat

Pallas Tempel aus den Schatten.

Riesenhaft im weißen Schein

Klar bis auf den Bruch der Fugen,

Streckten sich die Säulenreihn,

Die den mächt’gen Giebel trugen.

Lang bewundernd stand ich da,

Mir der Vorzeit Bild, das helle,

Rückbeschwörend, bis ich sah,

Daß ich nicht allein zur Stelle.

Auf den Stufen saß ein Weib

Regungslos, als ob es harrte,

Das mit vorgebognem Leib

In’s Getrümmer niederstarrte.

Weit umfloß und faltenreich

Fremde Tracht die edlen Glieder,

Um die Schultern wellengleich

Rollte Goldgelock hernieder.

Jetzt erhub sie das Gesicht,

Drin sich Gram und Hoheit einte,

Und im klaren Mondenlicht

Sah ich deutlich, daß sie weinte.

Leisen Schrittes wollt’ ich nahn,

Da, vom Fuß der nahen Säule

Glüht’ ein roter Blitz mich an

aus den Augen einer Eule.

Und mir war’s, als käm im Wind

Geisterhauch dahergeschauert —

Sah ich Zeus blauäugig Kind,

Das um seinen Wohnsitz trauert?

Normalbetrieb

Unerachtet der Beiträge von den und über die prominenten Neumitglieder hatte die Tätigkeit des Sichtens und Vorstellens den Hauptanteil an den Wochenversammlungen. Zu dieser Zeit tat sich besonders der Gymnasialprofessor Dr. Wölffel mit drei Shakespeare-Vorträgen hervor, nur unterbrochen von einem Gelegenheitsgedicht „Festode zu Philipp Melanchthons dreihundertjährigem Todestag am 19. April 1860 von Dr. Heinrich Wölffel. Nürnberg.“

Die Serie aber begann mit „,Ueber Shakespeare’s Timon’, in 2 Abtheilungen“ und setzte sich fort mit „Ueber Shakespeare’s Hamlet“, worin der Verfasser sich von Goethes Interpretation absetzt: „[…] indem ich den Versuch wage, die künstlerische Anlage dieses Drama’s aus der ihm zu Grunde liegenden Idee abzuleiten. […] Müßte ich nämlich in Hamlet eine schwache Seele sehen, auf welche eine große That gelegt ist, der sie sich nicht gewachsen zeigt, so würde ich nie mehr im Stande sein, aus diesem Grundgedanken die wunderbare Composition eines so reichen, lebendigen Gemäldes zu erklären; […Shakespeare habe jeweils nur eine Leidenschaft zum Thema einer Tragödie gemacht.] Nur in zweien, und freilich in den großartigsten seiner Dramen ist er über dieses engere Maß hinausgeschritten, im König Lear und im Hamlet. Denn indem in diesen beiden Stücken den Menschen als solchen, in dem vollen Gewicht seiner Stellung und seines Vorrechts, man darf sagen, als die Krone aller irdischen Schöpfung, zum Gegenstand tragischen Geschickes macht […] im Hamlet offenbar die sittliche Würde des innern Seelenlebens betont und im Auge behalten ist. […]“

Seine unzeitgemäße Serie über Barockdichter setzt Georg Neumann fort: „Vortrag im pegn. Bl.-Orden d. 3. Decbr. 1860. Über den Dichter Johann von Besser 1654-1729 und seine Gattin Elisabeth geborne Kühlewein 1662-1690“

[…] Niemand kehrt zu seinen Gedichten zurück, obgleich sie ihm, wie Gervinus richtig bemerkt, „Vornehmheit und Lohn brachten, wofür ja heutzutags mancher Dichter den Lorbeer der Nachwelt drangeben würde.“ […] daß selbst der berühmte Leibnitz [sic] im J. 1700 eines seiner Gedichte der verehrten Kürfürstin Sophie von Hannover übersandte, die es dann der verwitw. Frau Herzogin von Orleans aus dem Kurhause Pfalz nach Paris mittheilte […] [Es folgt eine genaue Nacherzählung seines offenbar sehr bewegten Lebens. Als seine Frau ihm gestorben war (1688):] Es sind ihr zu Ehren mehr als 30 Trostschriften und Leichengedichte, Zum Theil von sehr vornehmen Personen gesetzt worden, [u.a. von] dem Senator Carpzov daselbst, ein lat. Brief von Samuel von Pufendorf u. ein gleicher von Joh. Friedrich Cramer nebst einer deutschen Abhandlung von Christian Thomas, Bessers Schwager in Leipzig […]

B. aber, von dem sein Biograph meint, „daß er den Namen u. den Tugend-Ruff seiner Geliebten in s. herrlichen Schriften wie sich selbst durch s. vortreffliche Feder unsterblich gemacht hat“, sprach seinen grenzenlosen Schmerz sowohl in einigen kleineren Gedichten, als besonders in einem längeren Gedichte aus „Verhängniß getreuer Liebe“, das lange Zeit hindurch in der elegischen Dichtkunst als ein Meisterwerk bewundert u. als ein Muster gepriesen worden ist. Das Urtheil der Gegenwart wird ihm freilich dieses Lob versagen. Dennoch wird uns dieses Werk trotz seiner breiten Anlage u. wortreichen Ausführung noch heute ergreifen, indem es den Schmerz der Trennung so rührend darstellt und allen Gefühlen von der heftigsten Leidenschaft bis zur stillen Wehmuth die nach Worten ringt, Ausdruck verleiht. […]

[…] lassen wir dieses rühmende Urtheil für damals gelten und gestehen, daß er dazu beigetragen hat die deutsche Sprache aus ihrem fremdländischen Wortschwall und ihrer steifen Unbeholfenheit, selbst bezüglich der Prosa, herauszubilden. Ein Glied an der großen Kette der fortschreitenden Entwicklung der deutschen Literatur ist auch Besser gewesen, wenn gleich jetzt sein Name am Sternenhimmel der Poesie durch die goldnen Lichter eines späteren Zeitalters längst verdunkelt worden ist.

Unter den geplanten öffentlichen Vorträgen ist ein ganz aktueller, dessen Gegenstand nicht ohne politische Delikatesse ist: „H. OV Dr. Lösch: ,Ueber das Drama Franz von Sickingen, von Lasalle’“50. Das Drama war erst 1858 erschienen, der Verfasser war ein Sozialdemokrat, der allerdings dem Bürger kein gar solches Schrecknis war wie Karl Marx, weil er eher genossenschaftlich und preußisch gesinnt war als revolutionär und internationalistisch. Doch auf jeden Fall war der „Sickingen“ kein Ausdruck der erwähnten Butzenscheibenromantik.

Bemerkenswert ist auch, daß der Orden eine weitgehend mittellose Autorin unterstützte, von der zunächst nichts als literarische Erstlinge vorlagen:

„Nürnberg, den 18. October 1861. in der Wirthschaft zum Regensburger Hof des H. Errmann

[…] 6.) […] c.) H. Pf. Heller: einen Brief von H. Buchhändler Merz, die Dichterin Schilfarth zu Schwabach und deren Unterstützung betreffend. Nach dem Beschluße will man abwarten, was der lit. Verein für dieselbige thut und sich weitere Entschließung vorbehalten. […]

Nürnberg, den 15. November 1861. ebendaselbst

[…] 4.) Auf die von H. Prof. Dr. Wölffel dem H. OV Dr. Lösch gemachte, günstige Mittheilung über die Dichterin, Schilfarth wird beschlossen, daß mittelst eines Umlaufschreibens für sie Geldbeyträge gesammelt werden sollen, die ihr dann als Geschenk zu überreichen seyen.

[…] 7.) […] b.) H. OV Dr. Lösch: Ein Bruchstück aus dem Schilfarth Drama „Max Emanuel“ […]

Geschehen am 20. December 1861. ebendaselbst

[…] 2.) bemerkt der H. OV Dr. Lösch, daß der Dichter, H. Julius Hammer und die Dichterin, Jungfrau Schilfarth zu der letzten, öffentlichen Versammlung eingeladen wurden und auch erschienen sind. Ersterer erklärte sich bereit, von seiner Kunst, Schauspiele vorzutragen, in einer öffentlichen Versammlung Beweise zu geben, was mit Vergnügen angenommen ward.

3.) Derselbe zeigt hierauf an, daß die gesammelten Beyträge zum Unterhalt der Dichterin, Schilfarth, 58 fl. 45 xr. betragen haben. H. Georg legt noch 1. fl. 15. xr. dazu, um die runde Summe von f. 60 voll zu machen und die f. 2 Einsammlungs-Kosten werden von der Ordenskasse bestritten. […]

Geschehen am 19. Xbr. 1862. ebendaselbst

[…] 7.) Für Jungfrau Schilfarth, zur Zeit in Granson im Pensionat soll wieder eine Bitte um Unterstützung mittelst Umlaufschreiben im Februar an die Ordensmitglieder gerichtet werden. […]

Nürnberg, den 23. Februar 1863. ebendaselbst

[…] 4.) H. OV macht bekannt, daß die Sammlung für Jungfrau, Henriette Schilfarth von den Ordens-Mitgliedern f. 83. eingetragen hat.“

In demselben Protokoll werden zwei Vorträge für die öffentliche Versammlung angekündigt, die wieder etwas altdeutsch-orientiert anmuten:

„[…6.) öff. Vorträge:] b.) H. OV Dr. Lösch: ,Brunhild von Geibel und und die Nibelungen von Hebbel’; […]

d.) Dr. Hauck: ,Ueber Bayerns Antheil an der Entwicklung der altdeutschen Dichtkunst’“

Mit der Produktion Nürnberger Mitglieder beschäftigt man sich sehr zeitnah:

„4.) Nun tragen vor:

[…] d.) H. RR Schrodt ,Quitt’ oder Nürnberg im Jahre 1862. von Dr. W. Beckh.“

Zwei Jahre nach dem Tod von Michahelles hatte Sondermann schon einen seiner gewichtigen Aufsätze über dessen Gedichte verfaßt und vorgetragen. Daß jedoch ein Werk eines noch lebenden und an der Besprechung teilnehmenden Mitglieds auf die Tagesordnung kam, wirkt schon beinahe wie ein Werkstattgespräch unter Schriftstellern.

Kein Zweifel, die Wochenversammlungen hatten Niveau und Aktualität:

Geschehen, Nürnberg, den 18. 7br. 1863. ebendaselbst

[…] 3.) Hierauf übernimmt auf Ersuchen des neuen H. Ordensvorstehers der Schriftführer die Leitung der Verhandlungen und trägt vor:

[…] b.) daß das Ehrenmitglied, H. Jos. Victor Scheffel, Archivar auf der Wartburg, dem Orden ein Geschenk mit einem Prachtexemplar seines neuesten Werkes „Frau Aventiure“ gemacht hat […]

c.) daß Herr R. Boissière, zu Paris dem Orden ein Schriftchen zuschickte, betitelt: „Du progrès dans les Langues par une direction nouvelle donnée aux travaux des Philologues et des Académies“ von welchem die Versammelten auch eine Einsicht nehmen. […]

4.) Weiter zeigt der Ordensschriftführer an, daß er des Ehrenmitgliedes, H. Priem’s Schriftchen „Rupprechtstegen und das Pegnitzthal“ um 13 xr. für die Ordensbibliothek angeschafft hat und bittet um Nachgenehmigung des Kaufs, die ihm auch zu Theil wird.

5.) Endlich zeigt derselbige die dem Orden übermachten Photographien der Ordensmitglieder: H. Pf. August Lösch allhier u. H. Oberbibliothekar Minzloff in Petersburg, vor und dem Beschluße gemäß soll ein Album der Ordensmitglieder im kleineren Format angelegt werden.

[…] 8.) Endlich schreitet man zu Vorträgen und es liest zu dem Ende vor:

[…] b.) der Ordensschriftführer: eine bisher noch unbekannte Reliquie von Göthe aus dem Jahr 1775 u. ff. betitelt: „Salomons, Königs v. Israel und Judä güldene Worte von der Erde bis zum Ysop“

Damit schließt man.

Aus der Periode der Kriege

1864.

Eines neuen Frühlings Ahnen

Brach durch WintersSturm und Nacht,

Vor uns frische Kampfesbahnen,

Hinter uns die Redner-Schlacht!

Also grüßte Dein Erscheinen

Hoffnungsvoll die halbe Welt,

Doch der Menschen Sinn und Meinen

Hat der nächste Tag zerschellt.

Jahr der Hoffnung und des Truges,

Welche Frucht hast du gereift?

In den Blättern deines Buches

Ist nur neuer Stoff gehäuft, —

Neuer Stoff zum alten Streite,

Blutgen Lorbeer um das Haupt,

Sieht Germania sich heute

Siegerin — und doch beraubt!

In den Schnee am Meeresstrande

Rann der Tapf’ren treues Blut,

Nieder rasselten die Bande,

Rasch gelöst vom deutschen Muth;

Und von vielen, die da siegten,

Bleibt im Sande das Gebein, —

Ach, wie falsche Träume wiegten

Sie im Todesschlummer ein!

Träume von der Siegesfreude,

Die ganz Deutschland überstrahlt,

Während unsre Wangen heute

Nur des Zornes Röthe malt; —

Wenn aus frech gewecktem Grolle

Neuen Streites Flamme bricht

Keimt aus blutgetränkter Scholle

Wohl des Friedens Blume nicht.

Ferne über Meeresfluthen

Wüthet noch der harte Streit,

Und entflammt von seinen Gluthen

Ist der Himmel hoch und weit.

Überall bedeckt die Flammen

Eine trügerische Schicht,

Drohend, daß in sich zusammen

Zweier Welten Schicksal bricht!

Wohl erklang die Friedensharfe

Doch wen täuscht ihr süßer Ton?

Fiel dem Spieler doch die Larve

Allzurasch vom Antlitz schon, —

Täuschung nur war dein Gewerbe,

Altes Jahr, durch deine Bahn, —

Und ein ungewisses Erbe

Tritt das neue zagend an.

Steige nieder zu dem Raume,

der in Clio’s Reich gehört,

Dort versenke was im Traume

Falscher Hoffnung uns bethört,

Und mit kühnem Schwingenschlage,

Neues Jahr, beginn den Flug,

Bring uns sonnenhelle Tage,

Reiß entzwei des Nebels Trug!

Lenke ab die Wetterwolke,

Dulde nicht das frevle Spiel, —

Bei den Mächt’gen, bei dem Volke,

Wahr des ew’gen Rechts Gefühl!

Nur der heil’ge Zorn der Väter

Ob des langen Unrechts Nacht,

Warf einst in des Schicksals Räder

Des verhaßten Drängers Macht.

Bring uns Eintracht, bring uns Segen,

Bring uns Frieden, junges Jahr,

Führ’ die Herzen sich entgegen,

Mach’ die Bruderliebe wahr!

Wehre allen wilden Stürmen,

Hege was der Friede beut,

Alle seine Güter schirmen

Möge eine schön’re Zeit! —

Lenkt auf wechselvollen Wegen

Auch die Muse ihren Schritt,

Laß nicht Dornen sie umhegen,

Bring ihr frische Blüthen mit.

Und Du, ew’ger Herr der Zeiten,

Schütze dieses Jahres Gang,

Daß ihm bringe einst beim Scheiden

Unsern Dank der Glocken Klang! —

J. Priem

Dieser Reflex auf den deutsch-dänischen Krieg läßt sich nicht von ungefähr auf die Melodie des Deutschlandliedes singen.

Natürlich endigt mit dem Entsetzen über einen regional begrenzten Konflikt noch nicht alle Normalität im Vorgehen einer Gesellschaft wie des Blumenordens. Besonders gute Nerven hatte man in München — vorerst. Das scheinen die Beiträge der neuen Ehrenmitglieder aus dieser Residenzstadt zu erweisen, jedenfalls, insofern sie humoristisch sind.

„[…] 2.) Sodann liest der Herr OV die auf die Sendung der den Ehrenmitgliedern H. Gf. Pocci und Prof. Dr. von Kobell ausgestellten Diplome eingelaufenen Danksagungs-Schreiben, denen die Photographien dieser Herren beygeschlossen waren nebst einigen ihrer herausgegebenen Werke, u. zw. von H. Gf. Pocci:

a.) Todtentanz in Bildern und Sprüchen;

b.) Der Karfunkel. Volksdrama in drey Aufzügen;

c.) Der Landsknecht; und

d.) Der wahre Hort, oder die Wemdinger Goldsucher. Drama in vier Aufzügen. Als Manuscript gedruckt.

Von H. Prof. Dr. v. Kobell:

a.) Die Urzeit der Erde. Gedicht;

b.) Gedichte, hochdeutsche;

c.) Schnaderhüpfeln, und Sprüche;

d.) Gedichte in oberbayerischer Mundart, und

e.) Gedichte in pfälzischer Mundart.“

Übrigens fällt auf, daß in diesen Jahren fast keine Sitzung vorbeigeht, ohne daß Gedichte von Geibel am Ende vorgelesen werden.

Konvivialität bei akademischen Anlässen — Kobell ist ganz in seinem Element:

Zur Stiftungsfeier der Ludwig-Maximilians-Universität München 1865.

Magnificus.

Wie hat Magnificus gelernt

Das Bilder-Restauriren,

Das will ich Euch, so gut ich kann,

In Kürze expliciren.

Er sah an manchem alten Kopf

Der lieben Herrn Collegen

Ein jugendliches Farbenspiel

Beim Becherklang sich regen,

Er sah von edlen Weines Macht

Den Staub der Jahre schwinden

Und jeden wieder frischen Glanz

In seinem Hauche finden.

Da dachte der Magnificus,

Es ist an diesem Wunder

Das Agens nur der Spiritus,

Das Andere ist Plunder.

D’rum dampfte er gleich Alkohol

Auf alte Wouvermänner,

Die ganz verwittert und vergilbt

Unkenntlich jedem Kenner,

Und sieh! Das Wunder hat gewirkt,

All’ sind sie jung geworden

Und spielten wieder Farbenglanz

In herrlichen Accorden.

So lernt denn d’raus, am Weine nun

Euch doppelt zu erfreuen

Und laßt uns seinen Spiritus

Dem Rector heute weihen.

Fr. v. Kobell

Dieser spielte mit:

Ich Maximilian Joseph Pettenkofer

für dieses Jahr frei gewählter Rektor der Ludwig-Maximilians-Universität kröne dich Franz von Kobell mit Lorbeer, der du nicht nur als Lehrer und Erforscher jener Weisheit, welche der liebe Gott im Reiche der Steine ausgestreut hat, sondern auch als sinnreicher Sänger, der schon viele ernste Männer erheitert hat, weit und breit berühmt bist, und ernenne dich zum ersten lorbeergekrönten Dichter der Universität. […]

München, den 26. Juni 1865.

(L. S.) Dr. Maximilian Joseph Pettenkofer

Dieser Humor funktioniert aufgrund der komischen Fallhöhe von feierlichen Worten sowie erhabenen Vorstellungen hinab zur einfachen, wenn nicht sogar banalen oder gar blamablen Wirklichkeit. In ähnlicher Weise, sogar noch drastischer im Unterschied, erfreut der gemütlich abschwingende Vergleich im Fall der durch einen Blitz im Wintergewitter in Brand gesetzten und wieder aufgebauten Spitze des Nordturms von St. Lorenz in Nürnberg:

Wie dein Patron Laurentius

Einst in der grauen Vorzeit Tagen,

So hast Du nach des Himmels Schluß

Ein grauses Marterthum ertragen:

In Flammen solltest Du vergeh’n,

Und doch in Ehren neu ersteh’n.

„Die Thurmspitze aus Eisenblech wurde in der v. Cramer-Klett’schen Fabrik nach der Konstruktion des Herrn Direktor Werder gefertigt.“ Der heutige Nürnberger verdeutlich sich das so: Aha, die spätere M.A.N. hat das neueste Material statt des Kupfers eingesetzt, und der Ingenieur, nach dem später die Arbeiter-Gartenstadt Werderau benannt wurde, hat die Lasten berechnet.

In der Kategorie „Mundart“ beschränkt man sich nicht auf das Bairische, Fränkische und Pfälzische. Dr. Beckh trägt am 15. März 1865 ein Gedicht in plattdeutscher Mundart von Fritz Reuter vor — man wüßte gern, wie. Dies kontrastiert wohl auf das anmutigste mit Dr. med. Ernst Solgers „Reiseskizzen über den Aufenthalt in Rom“. Dieser versucht sich aber auch an „Wolfram von Eschenbach“ einem Gedicht in sechs Gesängen. Am 26. Februar 1869 referiert er wieder über Rom, und zwar über dessen Eroberung, und am 28. Oktober 1869 mysteriöserweise über „etwas, was nicht in das Protokoll, seinem Verlangen gemäß, kommen soll“; im Mai 1870 ist er wegen Wegzugs aus dem Blumenorden ausgetreten.

Unterdessen kam es zum Krieg zwischen dem Deutschen Bund unter Führung Österreichs und Preußen. Wenn folgendes Gedicht von Euler-Chelpin auch erst auf 20. November 1868 datiert ist, so dürfte dies das Datum des Vortragens sein; es nimmt deutlich bezug auf nahe Kriegsschauplätze innerhalb Deutschlands.

In der Bahnwärter-Hütte

Tief bekümmert in der Hütte

Sitzt der alte Wärter da

Stammelt wiederholt die Bitte:

„Gütiger Vater! bleibe nah

Meinem Sohne, der dem Feinde

Kämpfend gegenüber steht, —

Daß ich ihn noch einmal sehe,

Eh’ mein Leib zur Erde geht!

Hat sich auch seit vielen Jahren

Manches Leid um mich geschaart,

Doch von drohenden Gefahren

Hast Du gnädig mich bewahrt. —

Ach! so trage Du hinieden

Über jetzt auf meinen Sohn

Was Du Gutes mir beschieden, —

Gieb es ihm als Gotteslohn.“ —

Sorgenvoll schließt sich dem Greise

Auch die Mutter betend an:

„Großer Gott! Du bist allweise

Was Du thust ist wohlgethan.“

Horch! Da tönt’s wie ferner Donner. —

Doch der Himmel ist ganz rein. —

Das ist nicht der Räder Rauschen,

Kann der Wagenzug nicht seyn.

Und die beyden Alten eilen

Schleunigst nach der Schienenspur;

Die besorgten Blicke weilen

Auf der weit entfernten Flur.

„Das ist Donner der Geschütze!

Hörst du der Trompete Schall?

Siehst du nicht die Feuerblitze?

Pulverdampf all überall? —

Schon neigt sich der Tag zu Ende,

Doch der Schlachtruf tönt noch fort;

Betend hält der Greis die Hände:

„Vater! sey ihm Schutz und Hort!“ —

Endlich bey des Nachts-Dunkel

Wird der Schlachtkampf eingestellt. —

Doch der Sterne Lichtgefunkel

Sieht nicht mehr manch braver Held.

Auch der Wärter, sorgenmüde,

Hat zur Ruhe sich gelegt;

Mit bekümmertem Gemüthe

Bleibt er schlaflos aufgeregt.

Da vernimmt er leise Tritte,

Höret jetzt Soldaten nah’n; —

Ja sie kommen an die Hütte,

Pochen an der Hütte an.

Wie verjüngt vom Lagerorte

Eilt der alte Vater schon,

Öffnet rasch die kleine Pforte,

Rufet laut nach seinem Sohn.

Keine Antwort läßt sich hören.

Schweigend treten Krieger ein,

Tragen schonend auf Gewehren

Jetzt den toten Sohn herein.

„Armer Mann! Die letzte Bitte

Eures Sohn’s vernahmen wir:

„Bringt mich in der Eltern Hütte,

Danken werden sie dafür.“ —

Dieser Wunsch ist ihm erfüllet,

Und der Sohn euch zugestellt.

Daß Eur’ Schmerz auch sey gestillet

Wißt, — er starb als braver Held.“ —

Und der Vater kniet nieder,

Küßt des Todten Angesicht.

„Meinen Sohn! Ich sah ihn wieder,

Gott verwarf mein Flehen nicht!“ —

Auch die Mutter nahet leise,

Blickt den Sohn und Vater an:

„Ja mein Gott! Du bist allweise

Was Du thust ist wohlgethan.“